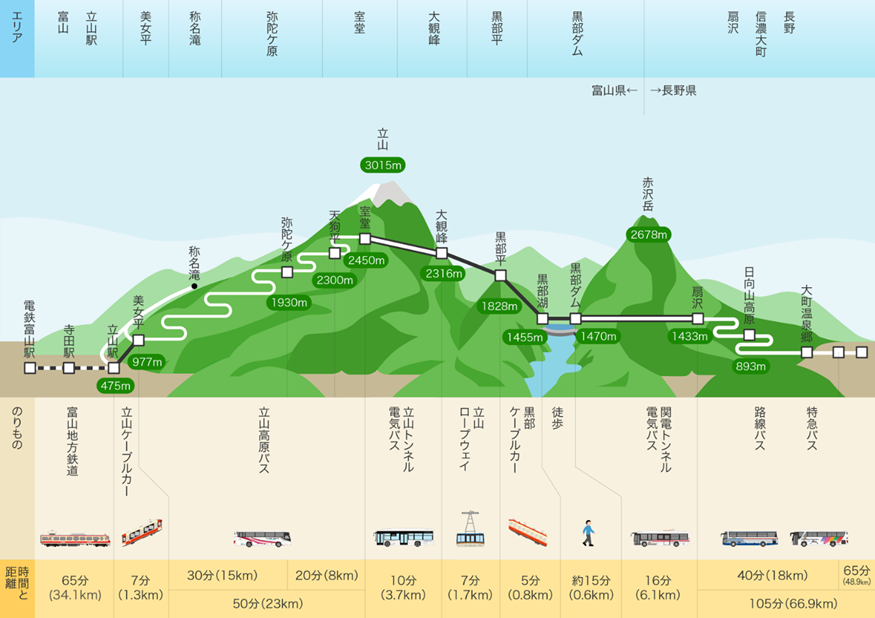

北陸新幹線で「金沢」に行く。一泊して富山の「宇奈月温泉」へ戻りトロッコ電車に乗り換えて「黒部峡谷」に入る。温泉で寛いだ後、富山地方鉄道立山線で立山駅まで南下、「黒部立山アルペンルート」を通って北アルプスを横断、「信濃大町温泉郷」に至り疲れを癒す。

大糸線に乗り連綿と続く北アルプスの尾根を眺めながら松本に移動、レンタカーで 「安曇野」を巡り、真田氏の「上田城」を探訪し帰途につく。

諏訪湖を過ぎる辺りから南アルプスが迫って来て過ぎ去り難し。三泊四日のあっという間の一足早い夏休みが終わった。

富山平野は一面青々とした水田が圧倒的でその中に家屋や墓地が溺れそうに散在している。そこから見る立山連峰は終始雲に姿を隠したままであった。

田園の家屋の屋根瓦は一様に黒い。北陸は豪雪地である。融雪用の黒い釉薬を塗っている。輪っか状の突起もついていてこちらは落雪防止用である。旅先では異なる景観と風土が否応なく目に飛び込んで来る。

旅を通じて晴れ男の面目躍如だった。山に入ると快晴で北アルプスの絶景を堪能出来た。妻連れ旅である。山歩きを我慢して全てお膳立てされた交通機関を利用した。

安曇野では「穂高神社」に参拝しない訳にはいかない。我が「海人族」の元締めである安曇一族が辿り着いた地である。祖神穂高見命を祀る。日本アルプスの総鎮守でもある。向かいの上高地にある穂高岳が御神体で明神池の畔に奥宮がある。奥穂高岳には嶺宮を祀る。全て「綿津見命」の子、穂高見命が穂高岳に天降った事に由来する。上高地はそもそも「神降地」なのである。

そこから流れ出る梓川が安曇野を潤し、豊富な湧水を利用した日本最大のワサビ田がある。梓川の由来は流域が百木の長と尊ばれる梓の産地であったからと言われる。武具や神事に使われる梓弓の原料になった。

遠い日に山仲間と穂高連峰に登った頃の胸の高鳴りが蘇って来た。常念岳に至る尾根からの残雪の残る初春の穂高連峰の眺望は息を呑む美しさであった。因みに登山では恋愛どころか不倫の確率も高くなるそうである。あの頃は海人族や安曇氏さえ知らなかった。今では佐伯地方との縁を思うのである。

因みにかつて訪問済みの松本城は家康の元を出奔し秀吉に仕官した石川数正の居城である。実はこちらも佐伯地方と縁がある。嫡男の康長は大久保長安事件に連座し改易され、毛利高政預かりとして佐伯に配流された。康長の墓所の上に善教寺が建てられた為、墓はない。

佐伯地方の山歩きをこよなく愛し推奨しても来た。だが北アルプスに来てはもう駄目だ。本場のアルプスよりも高く評価されるその眺望と縦走路は一級品なのだから。

一つ違いがある。佐伯地方の山歩きは冬季こそである。己との深い対話が始まる山行が手に入る。北アルプスは冬季は容易には人を寄せ付けない。対話どころの話ではない。夏季は人で溢れかえり自然との対話さえままならない。都会の喧騒が持ち込まれて来る。

佐伯の山々をしみじみと思い返した。Almost heaven,all my memories gather around.